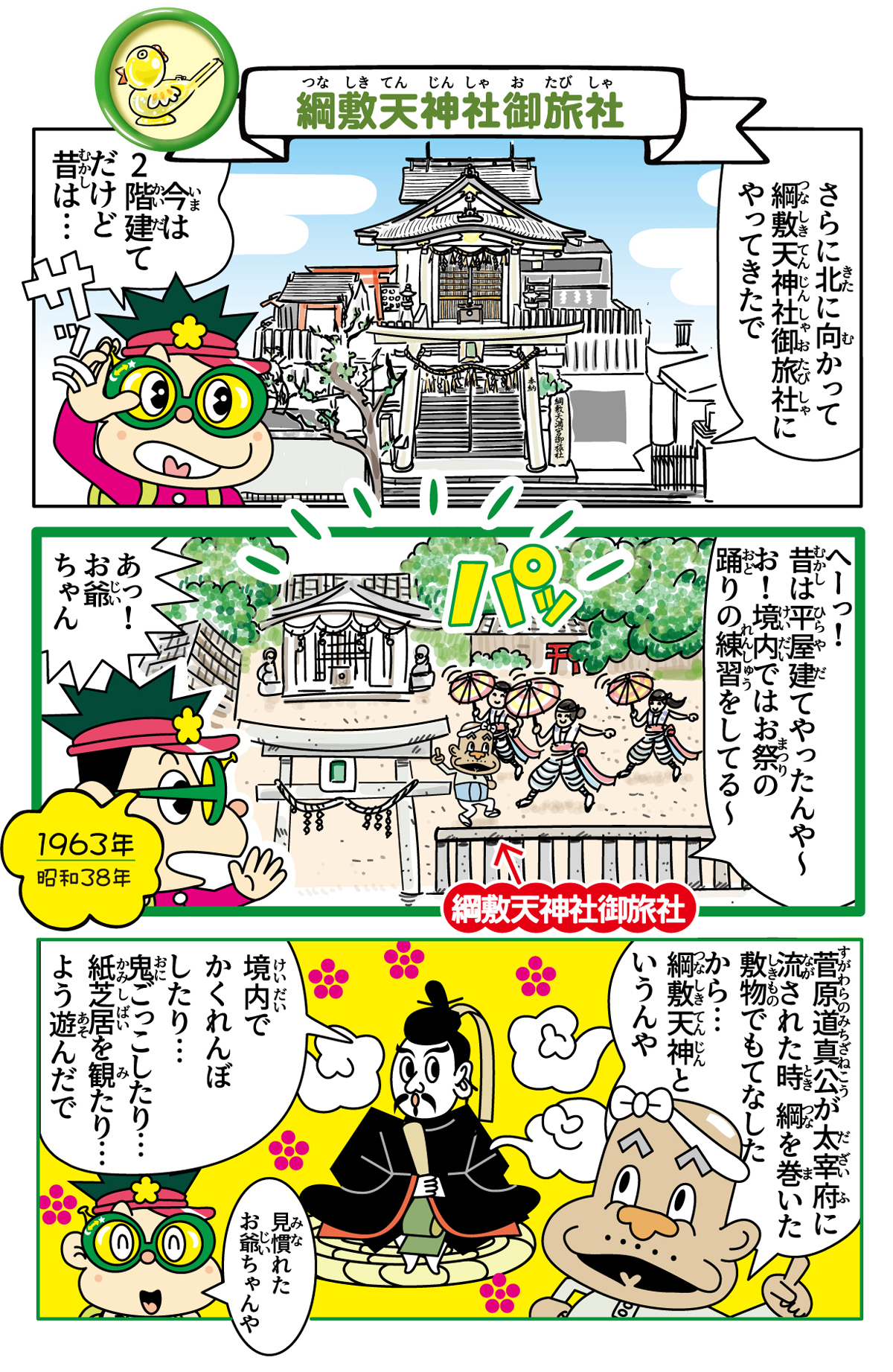

綱敷天神社御旅社

ここ茶屋町に鎮座する綱敷天神社 御旅社は、昌泰4(901)年2月2日(旧暦)、菅原道真公(天神さま)が無実の罪で九州の大宰府へと左遷された際に、この地で満開に咲いていた紅梅に目を留め、乗ってきた船の艫綱(陸と船をつなぐ綱)を円座状に敷いて、その上に座って眺めた故事に由縁し、後にこの紅梅の下に「梅塚天満宮」が創建され、これがこの御旅社の前身となりました。 平安時代中期に嵯峨天皇を祀る「神野太神宮(現在の御本社)」と合祀され、一つの神社となった事から、神野太神宮は「御本社」、梅塚天満宮は神さまの別荘である「御旅社」となり、綱を敷いた故事から「綱敷天神社」と呼ばれるようになりました。当時は現在の太融寺町にありましたが、明治のはじめ頃に梅ヶ枝町、続いてこの茶屋町へと遷座され、梅田の氏神さまとして 祀られています。

ウメシバくん

史跡MAP

歴史発見!梅田東まち歩きトリビア

「御旅社」と「御旅所」、

一体どう違うの?

「梅田」という地名は、 「紅梅」が由来だった?

菅原道真が目に留めた紅梅は、その後「梅塚」と呼ばれ、天神さまの霊跡として信仰を集めるようになりました。この紅梅にあやかって、埋立て地だったために「埋田」と呼ばれていた地名を、「梅田」へと改称した、という説があります。

「神様の別荘のような場所」は、一般的には「御旅所」と呼ばれ、仮設で用意される場合がほとんどです。綱敷天神社の「御旅社」は仮設ではなく、社殿や境内がある、れっきとした神社として建立されたものであることや、常に御祭神が鎮座していることなどから、「御旅社」と名づけられています。